1. 7月1日,任雪光教授团队通过研究水合生物分子间质子转移过程,揭示了生物体系中分子间超快质子转移机制,成果发表于Nature Communications。

2. 7月11日,杨森教授团队通过构建非冻结和局域应变增强的四方(T)与正交(O)玻璃态纳米畴共存结构,成功解决了传统弛豫铁电体中因掺杂导致纳米畴密度降低及其畴翻转能垒增大而难以兼顾高极化响应与低损耗的难题,相关成果发表于Advanced Science。

3. 7月18日,雷铭教授团队系统分析了当前超分辨率结构光照明显微镜重建算法面临的技术挑战,介绍了团队在联合空频率重建(JSFR)框架开发方面取得的重要成就,为超分辨率显微成像领域提供了重要的技术路线图,相关成果发表于Reports on Progress in Physics。

4. 7月18日,杨森教授、卢学刚教授及其团队在磷光纳米球规模化制备和多模态发光光子凝胶领域取得突破进展,相关成果发表于Nature Communications。

5. 8月25日,先进功能材料与器件物理团队设计了一种Cl掺杂改性的Co单原子催化剂,实现过硫酸盐的有效活化和VOCs的高效降解,相关成果发表于Advanced Functional Materials。

6. 9月16日,王喆教授团队在双层石墨烯层间滑移调控领域取得重要进展,相关成果发表于PRL。

7. 9月18日,夏明岗教授团队提出了一种溶剂介导的动态刻蚀策略,实现了无模板梯度刻蚀,显著提升了材料的耐腐蚀性,相关成果发表于Small。

8. 9月25日,栗建兴教授团队提出并发展了一种在太赫兹波导管中通过极化-模式匹配产生结构极化轻子束的方案,相关成果发表于PRL。

9. 9月26日,先进功能材料与器件物理团队围绕钙钛矿光电器件,提出了平衡载流子传输与内部封装的多重策略,有望为推进其实验室研发走向大规模商业化提供重要支撑,成果发表于Science Bulletin。

任雪光教授团队在水合生物分子体系中超快分子间质子转移的电子态与时间分辨研究方面取得进展

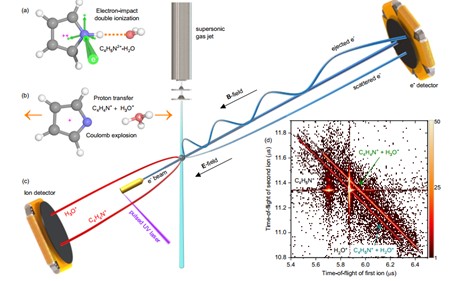

任雪光教授团队与吉林大学丁大军教授团队联合海外研究人员,利用电子碰撞和强场飞秒激光电离技术,通过发展水合生物分子团簇束源和多粒子符合动量成像方法,实现了电子态分辨测量及团簇结构和动力学超高时空分辨谱学研究,揭示了水合生物分子体系中分子间超快质子转移机制。研究发现当内壳层电离的生物分子通过俄歇过程发生双电离后,能够与邻近水分子发生分子间质子转移。以水合吡咯二聚体为例,吡咯分子在双电离后靠近邻近的水分子,将构成N-H…O氢键的质子转移到水分子上,形成去质子化的C4H4N+和水合氢离子H3O+后发生库仑爆炸。研究表明上述反应通道是一个无势垒过程且发生在50-60飞秒时间尺度,是迄今为止发现的最快的酸-碱反应。上述研究工作揭示了电离激发诱导的分子间质子转移新机制,为理解生物辐射损伤提供了新思路。

该研究成果以“State- and time-resolved observation of ultrafast intermolecular proton transfer in hydrated biomolecules”为题,于2025年7月1日发表于《Nature Communications》。

论文链接://doi.org/10.1038/s41467-025-61305-z

TFML-MMSH研究小组在智能材料物理研究领域取得新进展

近日,成人直播

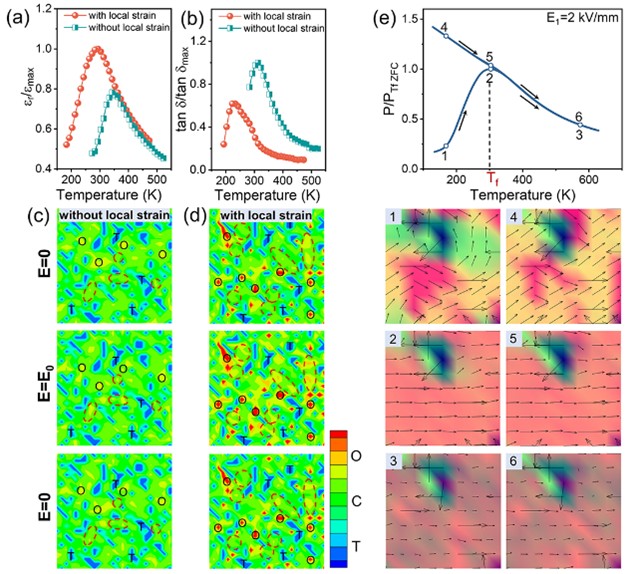

TFML-MMSH跨学科研究小组在无铅铁电材料领域取得重要进展,相关成果发表于国际权威期刊《Advanced Science》。该研究通过构建非冻结和局域应变增强的四方(T)与正交(O)玻璃态纳米畴共存结构,成功解决了传统弛豫铁电体中因掺杂导致纳米畴密度降低及其畴翻转能垒增大而难以兼顾高极化响应与低损耗的难题。

研究发现,在特定组分中引入Hf⁴⁺取代Ti⁴⁺所产生的局域应变场,能够调控形成5–10 nm的条带状C–T–O玻璃态共存结构,促使局域晶格畸变显著增大,并降低该区域的自发极化强度。相场模拟进一步证实,该策略可促使产生更多具有可逆畴翻转能力的O相纳米畴,从而将介电常数提高25%,介电损耗降低38.8%。同时,在冻结温度附近的热稳定窗口内,材料能维持高极性动力学并抑制高温退极化场的影响,实现宽温域下的高性能输出。最终,在保持超低损耗(<5%)的基础上,将极化强度提升20.8%,应变幅值提升34.2%,并在23 K温区内获得优异介电性能(εr/tan δ ~ 9.9×10⁵)。这一结果为开发高性能脉冲能量发生器、机电执行器等电子器件提供了新材料思路。

该论文通讯作者为张乐研究员、陈子斌教授与王栋教授,何利强助理教授与张乐研究员为共同第一作者。研究工作获国家重点研发计划、国家自然科学基金等多个项目及西安超算中心支持。

论文链接://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202502973

雷铭教授团队在超分辨结构光照明显微镜研究领域取得重要进展

雷铭教授团队于2021年首次提出了联合空间-频率重建(JSFR-SIM,Advanced Photonics, 2022)框架,将SIM重构速度降低至毫秒级,打破了传统频域重建中计算复杂、效率低下的技术壁垒,首次实现了将频域操作转换为空间域矩阵乘法的快速重建方案,极大地提升了图像重建速度,同时保持了与经典Wiener-SIM等效的重建质量。研究团队进一步将JSFR框架扩展到多个SIM变体,包括伪影减少算法(JSRF-AR-SIM,The Innovation, 2023)、非线性SIM(JSFR-NL-SIM,Photonics Research, 2025)和3D-SIM(OLEN,2023),重建速度皆在毫秒级,同时保持了优异的图像质量。该技术在活细胞成像方面展现出巨大潜力,研究团队成功捕获了线粒体动力学、细胞骨架重组等快速生物过程,这些实时观察为理解细胞功能和疾病机制提供了前所未有的新视角,为细胞生物学研究提供了强有力的工具支撑。

雷铭教授受邀以“Real-time super-resolution structured illumination microscopy: current progress in joint space and frequency reconstruction”为题,2025年7月18日在物理类国际顶级期刊《Reports on Progress in Physics》上发表综述文章。论文系统分析了当前超分辨率结构光照明显微镜重建算法面临的技术挑战,深入比较了傅里叶域重建、空间域重建和迭代重建等不同算法的优势与局限性,并全面梳理了实时成像技术发展的瓶颈问题。详细介绍了研究团队在联合空频率重建(JSFR)框架开发方面取得的重要成就,为超分辨率显微成像领域提供了重要的技术路线图。

论文链接://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6633/adecb1

杨森教授、卢学刚教授及其团队在磷光纳米球规模化制备和多模态发光光子凝胶领域取得突破进展

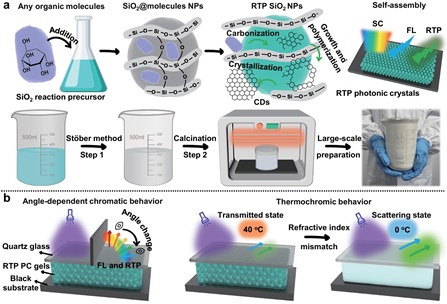

杨森教授、卢学刚教授及其团队在磷光纳米球规模化制备和多模态发光光子凝胶领域取得突破进展。相关成果以“Scalable synthesis of phosphorescent SiO2nanospheres and their use for angle-dependent and thermoresponsive photonic gels with multimode luminescence”为题,于2025年7月18日发表在《Nature Communications》。该研究实现了室温磷光二氧化硅纳米球的大规模制备,将物理光子结构与化学发光单元的成功融合,实现了“结构色-荧光-磷光”的多模态发光集成,为构建先进多模态发光器件开辟了新途径。

该研究相比于传统磷光材料和光子材料具有三大创新突破:首先,通过将多样化有机小分子引入二氧化硅网络,并借助高温煅烧实现原位碳化、聚集与结晶,形成磷光碳点,成功实现了单分散磷光二氧化硅纳米球的规模化制备,单批次产量>700 g。其次,利用纳米球所形成的PC凝胶中物理周期结构产生的光子带隙的角度依赖性,基于光子-物质相互作用,首次实现结构色/荧光/磷光的协同变色。最后,热依赖的光散射能力可调控自身荧光和磷光发射强度,分别增强了128倍和87倍,磷光发光寿命延长了25倍。

论文链接://doi.org/10.1038/s41467-025-61967-9

先进功能材料与器件物理团队在单原子催化剂研究取得重要进展

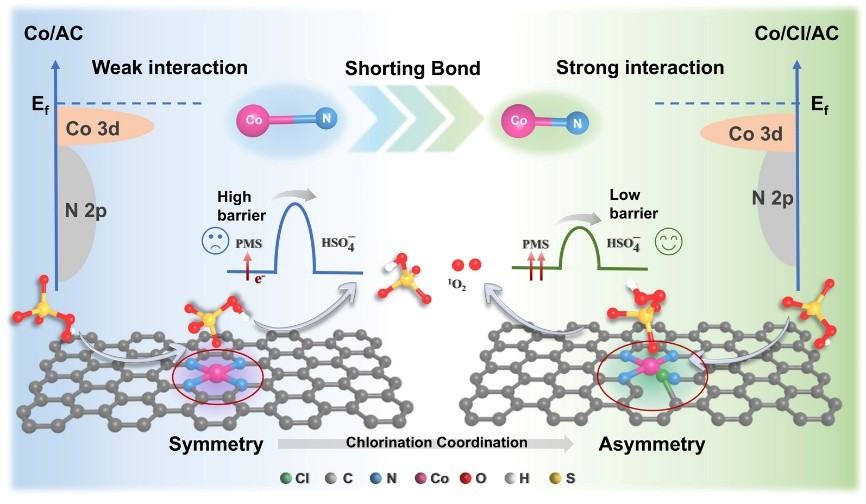

孔春才教授等在功能性原子尺度催化剂研究中实现里程碑进展。项目利用卤族元素Cl掺杂的方式对Co单原子催化剂的配位环境和电子结构进行调控,设计具备高稳定性的过硫酸盐活化催化剂。成果以“Engineering Geometric Asymmetry in Co–N4Sites by Chlorination Coordination for Enhanced Peroxymonosulfate Activation.”为题,于2025年8月25日发表在《Advanced Functional Materials》。

该工作采用平面氯化工程构建了具有不对称Co-N4配位的单原子催化剂,高度分散的Co活性中心与Cl–C配位引起的电子结构变化可以增加活性位点的电子局域密度,优化反应过程中催化剂表面与过硫酸盐分子间的电荷转移速率,并强化反应物分子在催化剂表面的吸附,实现优异的过硫酸盐活化性能和良好的反应稳定性。

论文链接://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202517513

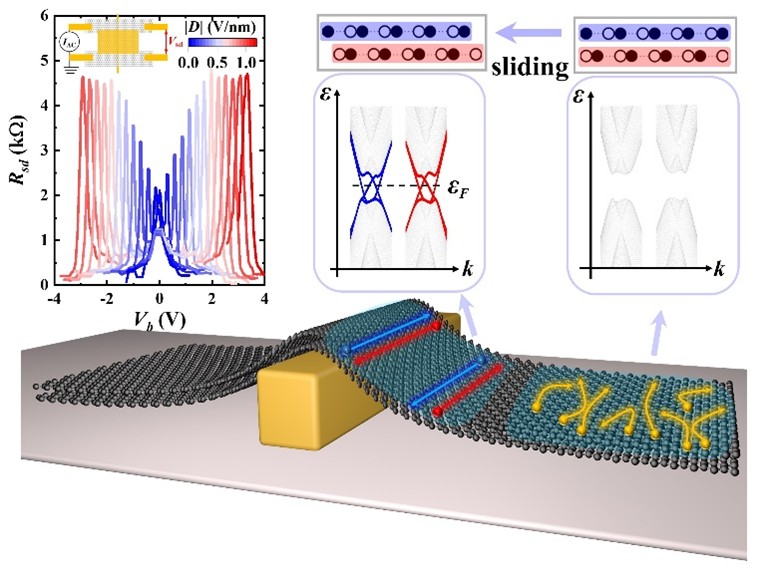

王喆教授团队在双层石墨烯层间滑移调控领域取得重要进展

王喆教授团队研究利用数值模拟证明,弯曲的双层石墨烯结构可有效克服滑移势垒,实现能量稳定的层间滑移。进一步理论分析揭示了该滑移可诱导贝里曲率发生反转,进而在一维莫尔通道中实现拓扑边缘态。在实验方面,研究团队将双层石墨烯转移至纳米脊结构基底,成功实现了层间滑移的有效调控。低温电子输运测量结果清晰展示出带隙内的拓扑输运行为。通过对饱和电导与沟道长度依赖关系的系统研究,团队揭示了该体系中存在八重量子通道。该实验测量结果与理论计算高度吻合,为层间滑移的成功实现与有效调控提供了关键性实验证据。

相关成果以“双层石墨烯中层间滑移诱导的拓扑谷输运(Topological valley transport in bilayer graphene induced by interlayer sliding)”为题,于2025年9月16日在《Physical Review Letters》期刊上发表,同时入选编辑推荐(Editors’Suggestions),并被美国物理学会旗下官方线上杂志《物理》(Physics Magazine)选为物理亮点(Featured in Physics)。

论文链接://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/26q7-dsm1

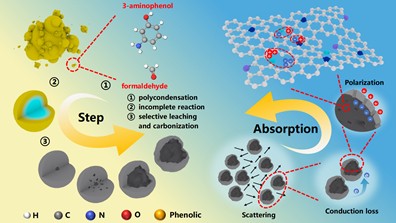

夏明岗教授团队在多功能微波吸收-防腐一体化材料研究中取得重要进展

夏明岗教授团队在多功能微波吸收与防腐一体化材料研究领域取得了重要进展,相关成果以“Template-Free Gradient Selective Etching of Porous Carbon Nanospheres: Synergistic Dielectric Loss Optimization and Bifunctional Microwave Absorption-Corrosion Resistance Integration”为题,于2025年9月18日发表于《Small》期刊。

研究团队提出了一种溶剂介导的动态刻蚀策略,通过丙酮调控孔结构与尺寸,实现了无模板梯度刻蚀,优化了电磁参数和吸收性能。同时,原位表面脱氧构建了分级超疏水微孔,显著提升了材料的耐腐蚀性。优化后的空心多孔碳纳米颗粒在2.78毫米厚度下实现了-16.0 dB的反射损耗,并在48小时盐雾测试(ASTM B117标准)中表现出97.9%的腐蚀抑制效率。该研究为海洋环境中微波吸收与防腐一体化提供了新思路,展示了其在复杂环境中广泛应用的潜力。

夏明岗教授团队此前在超材料隐身领域取得了一系列重要成果,包括基于相变材料的热隐身斗篷[Chin. Phys. Lett. 40, 094401 (2023)]和可调电磁吸收器[Optics Laser Techn. 188 (2025)],为热伪装和电磁隐身技术提供了新的研究方向。

论文链接://doi.org/10.1002/smll.202507680

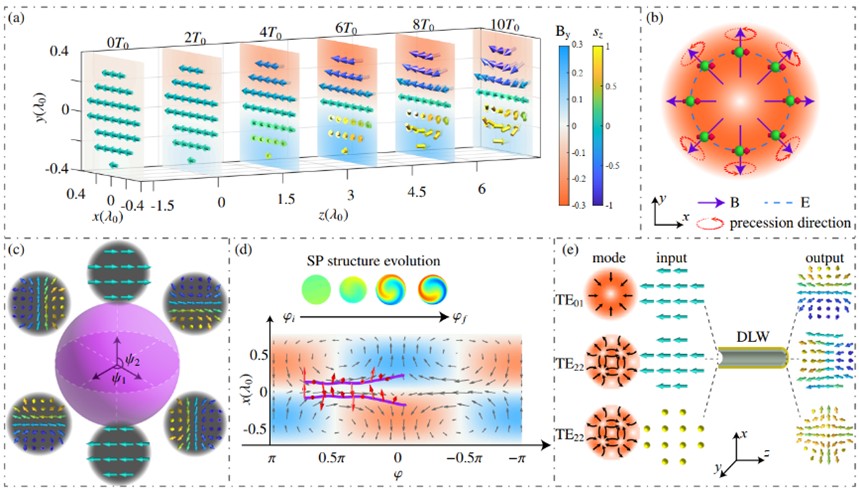

栗建兴教授团队在相对论结构极化轻子束产生方面取得重要进展

栗建兴教授团队提出并发展了一种在太赫兹波导管中通过极化-模式匹配产生结构极化轻子束的方案。研究表明,当太赫兹电磁模式与轻子束自旋极化态实现空间匹配时,可以在保持束流品质的同时,实现对自旋结构的精确操控。例如,在TE01模作用下,根据轻子束的极化-模式匹配的不同,可以产生“蜘蛛状”、“螺旋型”、角向和径向极化等多样化的自旋结构。该研究的核心创新在于将波导中特定电磁模式与轻子束自旋极化状态精确匹配。该方案克服了传统自旋控制技术只能在纵向和横向极化间切换的局限,实现了在皮秒尺度的自旋操控,还可以有效抑制束流发散和能散,保持束流品质。该方案基于现有太赫兹技术条件,参数可行性高,且适用于电子、缪子、陶子等多种轻子束。团队通过理论模拟与参数优化,系统分析了波导模式、相速度匹配、自旋-磁场夹角等关键因素对自旋结构的影响,还讨论了通过脉冲整形、波导结构设计和轻子束匹配等途径进一步优化的可能性,为实验的实现提供了理论依据。

相关成果以“相对论结构自旋极化轻子束的产生(Generation of Relativistic Structured Spin-Polarized Lepton Beams)”为题,于2025年9月25日在《物理评论快报》(Physical Review Letters)期刊上发表。

论文链接://doi.org/10.1103/sj2g-wvzt

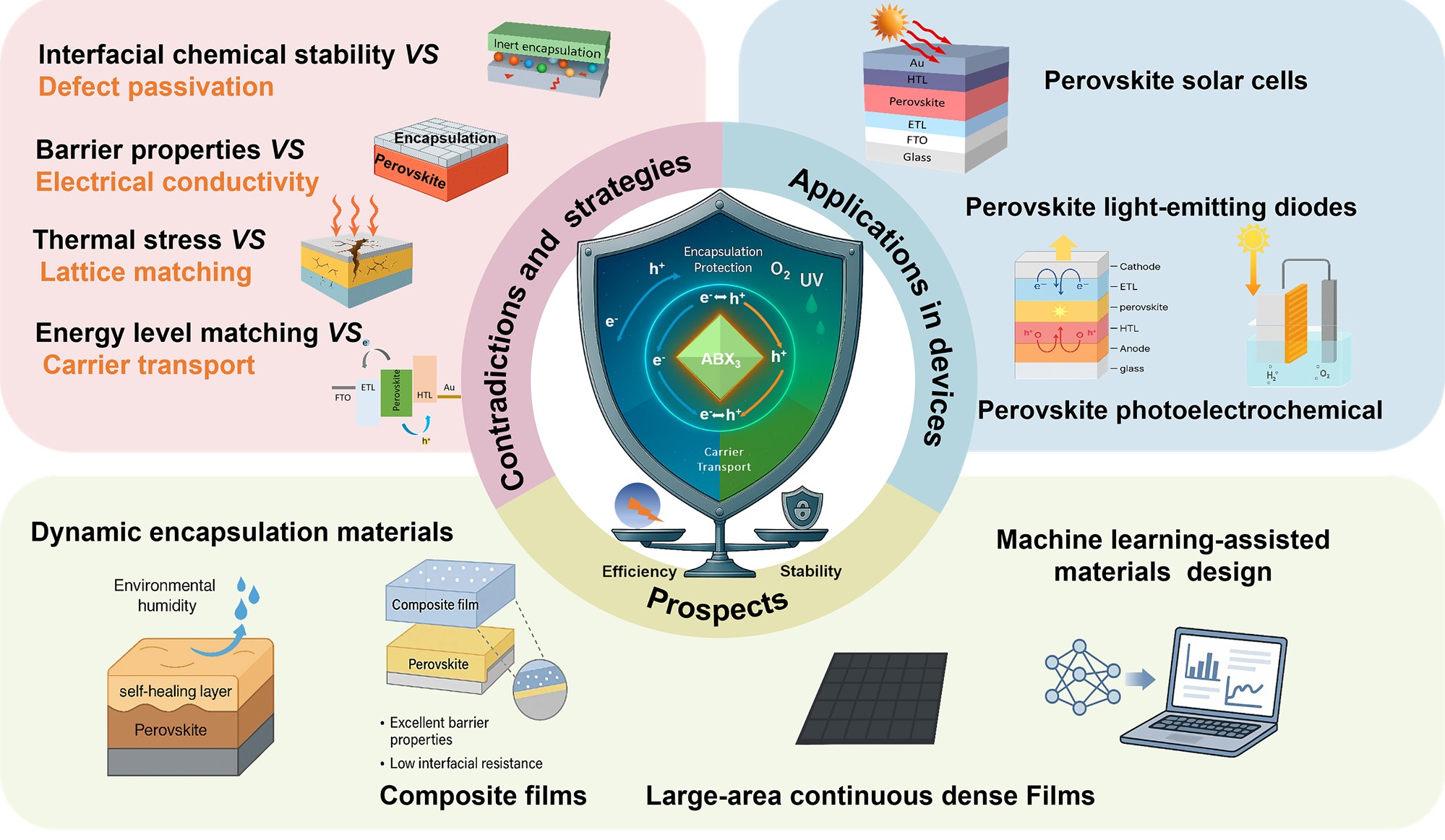

先进功能材料与器件物理团队在钙钛矿器件中载流子传输与内部封装的平衡机制方面取得重要进展

团队在钙钛矿器件机制研究中迈出关键一步,研究指出,钙钛矿器件高效性与稳定性之间的矛盾,本质上是载流子高效传输与内部封装之间的关键平衡问题,并提出了具体解决策略。成果以“Balancing carrier transport and internal encapsulation in perovskite devices”为题,于2025年9月26日发表在《Science Bulletin》。

卤化物钙钛矿材料因其优异性能在光电子器件中应用广泛,然而其高效率与稳定性之间的平衡仍是当前面临的重大挑战。该工作系统分析了钙钛矿器件中载流子传输与封装相关的四大关键问题,并提出了相应对策。研究进一步结合钙钛矿太阳能电池、发光二极管及光电化学器件的典型案例,深入探讨了现有挑战与解决路径。最后,研究提出了面向未来的钙钛矿器件设计策略,为推动其实验室成果向商业化转化提供了重要参考。

论文链接://doi.org/10.1016/j.scib.2025.09.039